So., 10.06.12 | 17:00 Uhr

Blutsauger leben gefährlich

Wie dreist muss man eigentlich sein, um sich freiwillig mit jemandem anzulegen, der tausendfach größer und unvergleichlich viel stärker ist als man selbst? Mücken tun das regelmäßig - nicht aus Dummheit, sondern aus Notwendigkeit. Und sie haben ihre ganz eigenen Strategien, um dieses wagemutige Abenteuer zu überleben.

Die Suche nach dem Wirt?

Eigentlich ernährt sich die Mücke wie andere Insekten auch von Nektar und anderen Pflanzensäften. Nur zur Ei-Produktion braucht sie Blut, genauer: die Bluteiweiße. Die stechrüsselbewehrten Landplagen, die Mensch und Tier heimsuchen, sind also ausschließlich befruchtete Mückenweibchen. Sie orientieren sich in erster Linie an unserem Körperduft. Dank eines dreidimensional arbeitenden Geruchssinns kann die Mücke allein anhand der Moleküldichte in der Luft feststellen, dass ein potenzielles Opfer in der Nähe und wie weit entfernt es ist. Stärkstes Signal ist dabei das Kohlendioxid in unserer Atemluft. Dieser Spur folgt die Mücke bis zu 40 Meter weit. Bestimmte Bestandteile unseres Körperschweißes - wie Ammoniak oder Milchsäure - bestätigen ihr dann: Aha, Mensch.

Warum einige von uns häufiger gestochen werden als andere, ist nicht endgültig geklärt. Untersuchungen aus den Niederlanden deuten darauf hin, dass die individuelle Zusammensetzung der Bakterienkolonien auf unserer Haut damit zu tun haben könnte. Wer einen höheren Anteil an Pseudomonas-Bakterien aufweist, wird seltener gestochen. Wermutstropfen: Auch Mitmenschen finden die Ausdünstungen der Pseudomonas-Kolonien eher abstoßend.

Die Kunst, am Leben zu bleiben

Der deutliche Größen- und Kräfteunterschied zwischen Mücke und Blutlieferanten macht schon die Annäherung zu einem lebensgefährlichen Abenteuer. Ein Schlackern eines Pferdeohrs, ein kurzer Schlag mit dem Kuhschwanz, eine abwehrende Menschenhand und die Mücke war einmal...Daher nutzt sie zwei Strategien, die ihr maximalen Schutz bei geringst möglichem Risiko bieten:

1.) Angriffe werden vorzugsweise in der Dämmerung oder während der Nacht geflogen, wenn sich die angepeilten Opfer weniger oder gar nicht zur Wehr setzen können.

2.) Nie frontal angreifen, sondern möglichst an Stellen, die das Opfer schlecht erreicht oder wenigstens nicht im Blick hat. Beim Menschen also etwa Fußknöchel, Waden, Ellenbogen oder Rückenbereich.

Gesundheitsgefährdender Beutezug

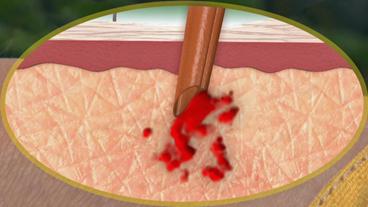

Das erfolgreiche Anschleichen ans Opfer ist aber nur die halbe Miete und längst nicht die letzte Hürde, die die Mücke zu überwinden hat. Auf der Haut gelandet sticht sie zu und pumpt gerinnungshemmende Eiweiße in die Einstichstelle. (Die sind übrigens auch der Grund für das spätere Jucken der betroffenen Hautpartien.) Dann beginnt sie zu saugen.

Das Problem: Nicht jedes Opfer ist gesund. Das Blut ist mitunter belastet mit Krankheitserregern, beispielsweise mit Plasmodium, dem Erreger der Malaria, oder dem Dengue-Fieber-Virus. Was bedeutet das für die Mücke? War das ihre letzte Blutmahlzeit?

Mitnichten! Andreas Krüger vom Bernhard-Nocht-Institut für Tropenkrankheiten in Hamburg befasst sich seit Jahren mit von Mücken übertragenen Krankheiten. "Infizierte Mücken", so hat er beobachtet, "leben genau so lange wie nicht-infizierte. Was sich aber ändert, ist ihr Verhalten: Malariainfizierte Mücken zum Beispiel stechen lieber und häufiger und können damit natürlich besser den Krankheitserreger übertragen. Kranke Menschen wiederum, also fiebrige Menschen, sind ebenfalls attraktiver für Mücken."

Ein heißes Problem

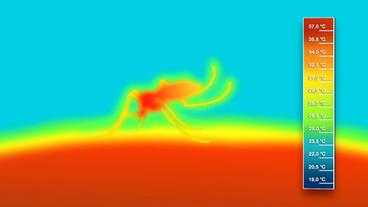

Fieber ist ein gutes Stichwort. Denn das eingesaugte Blut erhöht drastisch die Körpertemperatur der Mücke. Insekten sind ektotherm, das heißt, ihre Körpertemperatur ist abhängig von äußeren Einflüssen wie der Umgebungstemperatur. Durch das vergleichsweise heiße Blut steigert sich die Körpertemperatur einer blutsaugenden Mücke binnen Sekunden um bis zu zehn Grad Celsius.

Ein Mensch würde einen solch drastischen Anstieg nicht überleben; bei circa vier Grad Differenz zur Normaltemperatur besteht schon höchste Lebensgefahr. Die Mücke hingegen schützt sich, indem sie spezielle Hitzeschutzproteine produziert. Das tut der menschliche Körper bei Fieber zwar auch, aber nicht in vergleichbarem Umfang.

Eine weitere interessante Abkühlungsstrategie entdeckten Forscher der Universität Tours. Die Doktorandin Chloé Lahondère machte Wärmebildaufnahmen von Anopheles-Mücken. Dabei zeigte sich, dass die Insekten unmittelbar nach Beginn des Blutsaugens einen großen Blutstropfen sofort wieder ausschieden und an ihrem Hinterteil baumeln ließen. Dieser Tropfen vergrößerte die Körperoberfläche der Mücke und erlaubte es ihnen, einen großen Teil des Temperaturanstiegs an die Luft wieder abzugeben.

Ballast abwerfen für die Flucht

Das eingesaugte Blut wiegt ein Vielfaches des Eigengewichts der Mücke. Um wieder fortfliegen zu können, muss sie darum schnellstmöglich überflüssigen Ballast abwerfen. Ihr Verdauungstrakt erlaubt ihr, blitzschnell die wichtigen Eiweiße herauszufiltern und das für sie unwichtige Wasser wieder auszuscheiden. Erst dann ist ihre Mission erfüllt. Auf zur Eiablage! Eine neue Generation todesmutiger Blutsauger produzieren...

Autor: Thomas Wagner (NDR)

Stand: 17.09.2013 17:02 Uhr