So., 05.10.25 | 23:05 Uhr

Das Erste

Der Schrei und das Schweigen – Munchs Anatomie der Angst

Ausstellung in Chemnitz und neue Biografie zeigen einen Pionier der Kunst

"Angst" ist der Titel einer Ausstellung mit Werken von Edvard Munch in der Europäischen Kulturhauptstadt Chemnitz: Düstere, dunkle Seelenlandschaften – und Munch, so wie er sich selbst sah.

Munchs Kunst rührt an Tabu-Themen: Einsamkeit, Angst und Tod

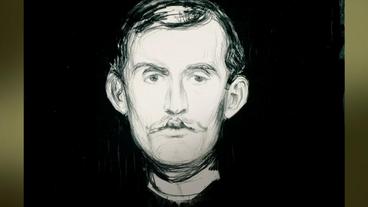

Ein Selbstporträt aus dem Jahr 1895, da ist er gerade mal 32 Jahre alt und ein Mann, der sich am Ende wähnt. Darauf deutet der Knochen am Bildrand unten. Die Leute sind entsetzt. Zu morbide, zu düster.

Ein Eklat von vielen in Munchs Leben. Krank, verrückt sei, was er malt, heißt es lange. Immer nur Angst, Tod und Einsamkeit. Menschen mit leeren Gesichtern. Mienen des Entsetzens.

Für die Kunstsammlungen Chemnitz ist es gerade der existenzielle Abgrund der Werke, der Munch unglaublich aktuell macht. Direktorin Florence Thurmes fühlt sich an die Corona-Pandemie vor ein paar Jahren erinnert, denkt an die Kriege der Gegenwart oder den Klimawandel: Einsamkeit, Angst und Tod seien immer Aspekte in Munchs Schaffen. "Er selbst schreibt, dass da Vinci die Leichen seziert hat und dass er, Munch, eher die Seele untersuchen würde."

"Der Schrei": Ausstellung in Chemnitz zeigt Munch als Vorreiter

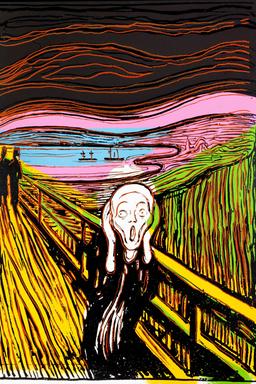

Im Zentrum der Ausstellung steht Munchs weltberühmter "Schrei", sein Bild für die Ewigkeit, hier aber als Lithografie von 1895. Nicht der Mensch, die Schöpfung schreit auf. Die Dynamik von ein paar Strichen reicht, die Welt am Abgrund zu zeichnen.

Das Echo des Schreis hallt gewaltig durch das Jahrhundert bis zu Andy Warhol. Sein "The Scream (after Munch)" von 1984 vergrößert das Motiv, malt die Farben grell und den Himmel schwarz. Spätestens damit wird der "Schrei" zum Signet einer Epoche, die sich selbst nicht erträgt.

Der Historiker Ivo de Figueiredo sieht Munchs Aktualität darin, dass er die großen Themen der modernen Industriegesellschaft aufgreift, in der wir immer noch leben. Und damit auch "die Angst vor Entfremdung. Die Angst, in der großen Masse zu verschwinden. Die Angst vor dem Leben in der Moderne. Dazu hat Munch ikonische Motive geschaffen!"

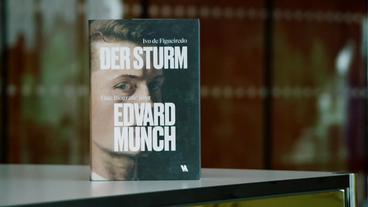

Neue Munch-Biografie mit deutschem Kapitel: Wegbereiter des Expressionismus

Sechs Jahre hat Figueiredo an einer neuen Munch-Biografie gearbeitet. "Der Sturm" heißt sie. Manches darin ist bekannt. Der Künstler als junger Mann: Bürgerschreck, Spinner, introvertierter Playboy. Legion die Werke, die sich Munchs schwerer Kindheit in Kristiana widmen, dem frühen Tod von Mutter und Schwester. Tausende Seiten Tagebücher, darin der frühe Entschluss, Maler zu werden. Munchs wilde Via Dolorosa ist Teil der Stadtgeschichte von Oslo, von der Figueiredo eindrucksvoll zu erzählen weiß:

"In diesem Haus, hier im vierten Stock, hinter den Fenstern ganz oben, lag seine älteste, an Tuberkulose erkrankte Schwester Sophie im Sterben. Es war im Herbst 1877, und nur wenige Jahre später malte Munch das Gemälde "Das kranke Kind", sein Durchbruch in der Kunstwelt, bei dem er ganz offensichtlich dieses traumatische Ereignis im Kopf hatte."

Munch ist in Norwegen Nationalheiligtum, Oslo hat ihm vor vier Jahren einen Tempel errichtet. Munch in Deutschland ist ein eigenes Kapitel. Gleich seine erste Ausstellung 1892 im konservativen "Verein Berliner Künstler" wird ein Riesenskandal. Es kommt zu Handgreiflichkeiten. Die Schau wird geschlossen, Munch verschrien als ein geisteskranker Scharlatan.

Aber er bleibt in der Stadt und versinkt mit Künstlern wie August Strindberg in der Boheme. Die Deutschen sehen in seinem rohen Ausdruck mit dem harten, schnellen Strich, in diesen Skizzen der Seele, etwas Authentisches, und in ihm einen, der aus dem Norden kam, eine Art nordischen Primitiven. Dass er so zum Stammvater der jungen Expressionisten der "Brücke" und des "Blauen Reiters" wurde, stellt Figueiredo als neue Perspektive heraus.

Munch als Pionier der Kunst, der immer noch bewegt

Die Chemnitzer Ausstellung zeigt ausgewählte Werke von Zeitgenossen, um Bezüge zu Munch verdeutlichen. Korrespondenzen der Motive. Hier Max Klingers "Verlassen", eine filigrane Radierung, daneben Edvard Munchs Farbholzschnitt "Zum Walde". Gleicher melancholischer Zeitstempel, drastisch der Unterschied in der Technik.

Die Direktorin der Kunstsammlungen Chemnitz, Florence Thurmes, lenkt den Blick auf das Experimentelle seines Vorgehens: "diese Rosskur, die er mit den Werken gemacht hat, dass er sie der Witterung aussetzt, dass er die Leinwand als lebendige Materie sieht oder die Holzmaserung nutzt für die Struktur der Abdrücke in der Druckgrafik – das sind alles Methoden oder Techniken, die die Kunstwelt revolutioniert haben.“

Munch, ein früher Film- und Fotopionier, ist auch als eigenwilliger Porträtmaler populär. Auf seinen Reisen durch Deutschland kommt er 1905 nach Chemnitz, wo er ein paar Wochen die Villa Esche bezieht. Herbert Esche, schwerreicher Textilfabrikant, will ein Porträt von sich und der Familie. Bei der Gelegenheit malt Munch im Dachgeschoss auch den "Blick ins Chemnitztal". Idylle einer von Schloten gesäumten Stadt, die heute, 120 Jahre später, mit Munch den Blick wieder nach vorn richten will.

Befragt zu diesen Zukunftsvisionen meint Thurmes, auch da spiele das Thema der Angst eine große Rolle. Auch Einsamkeit. Die Ausstellung greife diese beiden Tabu-Themen auf. "Und ganz spannend ist tatsächlich auch, dass man manchmal merkt, wenn die Menschen dann vor den Werken stehen, wie die Gesichtszüge manchmal entgleiten und noch so ein paar Tränchen kommen. Also man merkt schon diese Emotionen beim Publikum."

Am stärksten sicher bei seinem lautlosen "Schrei", Munchs ewigem Hauptwerk, von dem er selbst meinte: "Kann nur von einem Verrückten gemalt worden sein."

Autor: Rayk Wieland

Stand: 05.10.2025 22:27 Uhr

Kommentare