So., 05.10.25 | 23:05 Uhr

Das Erste

Dialog statt Dämonisierung: Eva Illouz' Essay "Der 8. Oktober"

Über die Ursprünge des neuen Antisemitismus

Seit dem 7. Oktober 2023, dem Massaker der Hamas an israelischen Zivilisten – Kindern, Frauen und Männern – ist die Welt eine andere.

Wenn die französisch-israelische Soziologin Eva Illouz daran denkt, kommt sie sich wie in einem Alptraum vor: "Du wirst attackiert, zerstört und gefressen von einem Monster oder von einem Menschen, dem du nicht entrinnen kannst."

Als sich die Nachrichten von über 1.000 getöteten Juden verbreitete, gab es in Berlin spontane Straßenfeste, auf den Süßigkeiten verteilt wurden. Auch in London, Stockholm, Barcelona, New York – fast überall bejubelten muslimische Gruppen den Massenmord.

Tabubruch: Öffentliche Freude über barbarische Gewalt

Illouz sieht darin einen "anthropologischen Tabubruch": "Normalerweise gilt es als barbarisch, sich über die brutale Vernichtung eines Feindes zu freuen", so die Soziologin. "Wenn Zivilisten auf besonders grausame Weise massakriert werden, wenn ihre Körper auf besonders grausame Weise geschändet werden, dann besteht das Tabu darin, dass man seine Freude darüber nicht öffentlich zum Ausdruck bringt."

Sicher, weltweit gab es auch Mitgefühl und Schmerz. Doch auch öffentliche Genugtuung, demonstratives Schweigen oder Hassgesänge gegen Israel, wie sie etwa die Bürgerrechtsbewegung Black Lives Matter anstimmte, die immer von der jüdischen Community unterstützt wurde.

Buch zu Reaktionen auf das Massaker: "Der 8. Oktober"

"Das hat mich beschäftigt und irritiert, und genau das war für mich das Bedürfnis, darüber zu schreiben." In ihrem Buch – "Der 8. Oktober" –untersucht Eva Illouz nicht das Massaker selbst, sondern die Reaktionen darauf. Vor allem in linken akademischen Milieus ist die Wut auf Israel verbreitet. In Berlin demolierten pro-palästinensische Studierende Hörsäle, als sei das ihr gutes Recht. An vielen Universitäten wird der Terror der Hamas bagatellisiert oder als Befreiungskampf deklariert.

Kritik: Fehlendes Mitgefühl und Antisemitismus von links

"Ich würde ja sagen, Mitleid, Mitgefühl haben, das ist eigentlich links", meint Eva Illouz, die sich selbst so einordnet. Umso weniger verstand sie es, "dass ausgerechnet Vertreter dieser Denkrichtung nach dem 8. Oktober darauf verzichten?" Irritiert war sie auch von der Eile, mit der Künstler und Intellektuelle kurz darauf Petitionen organisierten – "manchmal ohne das Massaker überhaupt zu erwähnen, sondern einfach, um Israel zu verurteilen."

In der Wahrnehmung linker Theoretiker ist Israel – trotz seiner demokratischen Verfassung – vor allem ein Kolonialstaat, der immer neue Siedlungen auf palästinensischen Territorien errichtet. Ein rassistischer Apartheidstaat, der seine Legitimation verloren hat. Das war Illouz zufolge der problematische Switch im Denken der Linken.

Postkoloniale Theorie framt Israel als Apartheidstaat

"In der postkolonialen Theorie steht Israel für eine Form des Siedlerkolonialismus. Und aus der Perspektive des Siedlerkolonialismus geht es Israel nur darum, die Einheimischen zu vernichten." Mit diesem Framing werde Israel als Ganzes wahrgenommen und ziehe einen beispiellosen Hass der Linken auf sich, "als Epizentrum des weltweiten Übels": "Sie sah Israel nicht mehr nicht mehr als Land der Shoa-Überlebenden, das um sein Überleben kämpft, sondern als imperialistischen Staat."

Die aktuellen Bilder der Zerstörungen im Gaza-Streifen bestätigen in den Augen großer Teile der Weltöffentlichkeit das Image Israels als rücksichtlosem Kriegstrieber. Präsident Netanjahu wurde zur Hassfigur in sozialen Medien, während seiner Rede vor den Vereinten Nationen verließen Dutzende Delegationen anderer Länder den Saal.

Rückkehr uralter anti-jüdischer Ressentiments

Zugleich werden die Proteste gegen Israel aggressiver und verlieren jedes Maß. In europäischen Hauptstädten gehören bürgerkriegsähnliche Zustände zum normalen Lagebild.

In Paris, wo Eva Illouz lebt, wurde eine Synagoge grün angesprüht, mit der Farbe der Islamisten. Uralte antisemitistische Ressentiments sind zurück, stellt Illouz zu ihrer eigenen Überraschung fest:

"Wir sehen deutlich, dass da tiefe Strukturen sind, die nicht verschwinden. Ich glaubte, Demokratien und liberale Gesellschaften würden die Juden davor bewahren, diskriminiert zu werden. Ich verband Judenverfolgung immer mit totalitärer Herrschaft. Aber das trifft heute nicht mehr zu."

Shani, Friedman, Vuelta: Neue Cancel Culture in Kultur und Sport

Zur "All Eyes on Gaza"-Demo im September in Berlin kamen 60.000 Menschen – dass es hier friedlich blieb, ist fast ein Wunder. Die legitime Kritik an Israel mischt sich inzwischen mit unverhohlenen Judenhass.

Beim letzten ESC wurde Israels Kandidatin erst ausgebuht, jetzt wird gefordert, Israel von vornherein auszuschließen. Die letzte Etappe des Radrennens der Vuelta in Spanien musste wegen Protesten gegen israelische Sportler abgebrochen werden. Auch die UEFA erwägt, den israelischen Fußballverband von ihren Wettbewerben auszuschließen.

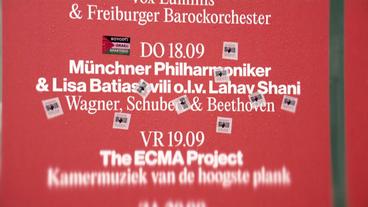

Weil er Jude ist, setzte ein Literaturhaus in Mecklenburg Michel Friedmans Lesung ab. Der israelische Dirigent Lahav Shani wurde mitsamt den Münchner Philharmonikern vom Musikfestival in Gent ausgeladen.

Zum Fall Shani meint Eva Illouz, es sei interessant, "dass er einfach nur beschuldigt wurde, etwas nicht gesagt zu haben, was er hätte sagen sollen. Das ist eine Form von Zensur und Verfolgung derjenigen, die nicht sagen, was man von ihnen erwartet. Es ist eine schwerwiegende Verletzung der Gewissensfreiheit, für die es kaum Parallelen gibt in modernen Demokratien.“

Plädoyer für Dialog statt Dämonisierung

Den leidenden Bewohnern von Gaza, sagt Eva Illouz, nützten weder Cancel Culture noch Israel-Bashing. Den Palästinensern nutzt jetzt kein Hass auf Israel. Was sie brauchen, ist Hilfe, Wiederaufbau, Rehabilitation. Und was die Welt braucht, und speziell diese Region, ist die Bereitschaft, Brücken zu bauen zwischen diesen zwei tief traumatisierten Völkern.

Autorin: Hilka Sinning

Stand: 05.10.2025 22:50 Uhr

Kommentare